今天聽乃賴演講(再推一下他在高雄跟政府開的編劇班),最後面有討論到說為什麼台灣很難做科幻作品出來,有聽眾提問說台灣(做遊戲)技術明明都有,只是可能編劇之類主創不是台灣的,到底為什麼做不出好作品來?

對敘事鋸來說,「說故事」這件事,也是技術。不只「也是技術」,更是最難培養的技術、作品中價值最高的技術。

因為故事作品的本質就是⋯在說故事。所有的製作技術都是在服務「說故事」這件事上面,所以只有一個會說故事的人(或組合),才有辦法去駕馭製作技術,以講出一個好聽而完整的故事。

就好比建築好了。工班的技術可以很高,但再高還是需要有厲害的建築師去畫藍圖。

建築師的技術有多重要,說故事的的人的技術就有多重要。

(續)最後,不分創作者好壞的基本收入可以減少非常多的行政成本與爭議。

首先就是將守門人去除,剩下判定申請資格的承辦人。雖然判定「創作者身份」的方式也是個問題,但至少較為中性,更容易避免黨派政治、拉幫結派等爭議點。

同時,也減少其它政策目標的影響。對公民而言,就是減少意識形態的問題,或者簡單來說,不會有說教感。

再來是,因為創作者在社群上經常與受眾互動,所以當創作者變多的時候,公民應該會更有感,也可能會有更多自己有興趣、有感覺的作品。

因此我認為在政治上來說,只要是創作者就能拿的基本收入,會是還不錯的方向。

花多少錢其實不是重點,重點是花得有道理、不會被罵。大家都發比發給少數人更不會被罵。

(續)為什麼需要大量的「普通作品」?

普通作品的定義是,雖然可能看過就忘記,但還是會想去消費。

首先,這樣的作品,是產業非常重要的經濟基礎。大量的普通作品才能提供穩定的現金流,而不是重押在風險高的優良作品。

再者,類型的產生是需要大量普通作品的。不管是科幻、奇幻、偵探等都是由大量像 pulp fiction 之類的普通作品「啟動」的。

可以說沒有決心去生產出大量「普通作品」的話,就不要妄想會有健康的產業。

最後,「普通作品」會是培養與挖掘「原石」最好的場域。因為量大,所以機會多,也才可以讓「關係」等其它因素的權重降低,啟動汰弱留強的良性競爭現象。

(續前篇)而為什麼對創作者是基本收入呢?

首先我們要了解,創作者的首要生命意義並不是「利」,不然就不會來搞創作了。創作者更重視「名」。所以對創作者來說,並不會因為拿了基本收入就不想創作。反而現在有太多的創作者是因為沒有穩定的收入,而需要去做廣告業或翻譯之類的。

而大家知道嗎?這些工作都正在被 AI 取代哦。所以很多創作者如果不拿基本補助的話,可能只能轉行了。

另一點是,難道要給好的跟壞的創作者一樣多錢嗎?

首先是,你不知道你補助的對象是不是好的。我的意思是,如果能確保「給的對象是好的創作者」,那大概不會有補助的爭議。

再來是,健康的文創產業需要有大量的「普通作品」。

第三是,創作者需要成長。

我想到一種文化補助的策略:創作者基本收入。

補助的最終目的是建立起內部市場的健康循環,而這需要加強生產者與消費者的互相青睞。

在社群媒體的年代,其實創作者很多時候比中間人還接近終端消費者。因為創作者通常是很懂他所創作的類型,可以輕易的跟他的受眾講同一種語言,反而很多中間人是做不到這點的。畢竟拿政府補助的中間人,最優先要了解的語言,是政府與補助守門人的語言,不是受眾的語言。

另外,補助的另一個目標,是確保從業人才不會流失,讓 know-how 可以一直累積。

這個 know-how 很明顯應該在生產者,也就是創作者手上。比如日本漫畫家是透過師徒制來傳承。

錢給創作者,才能保護 know-how。

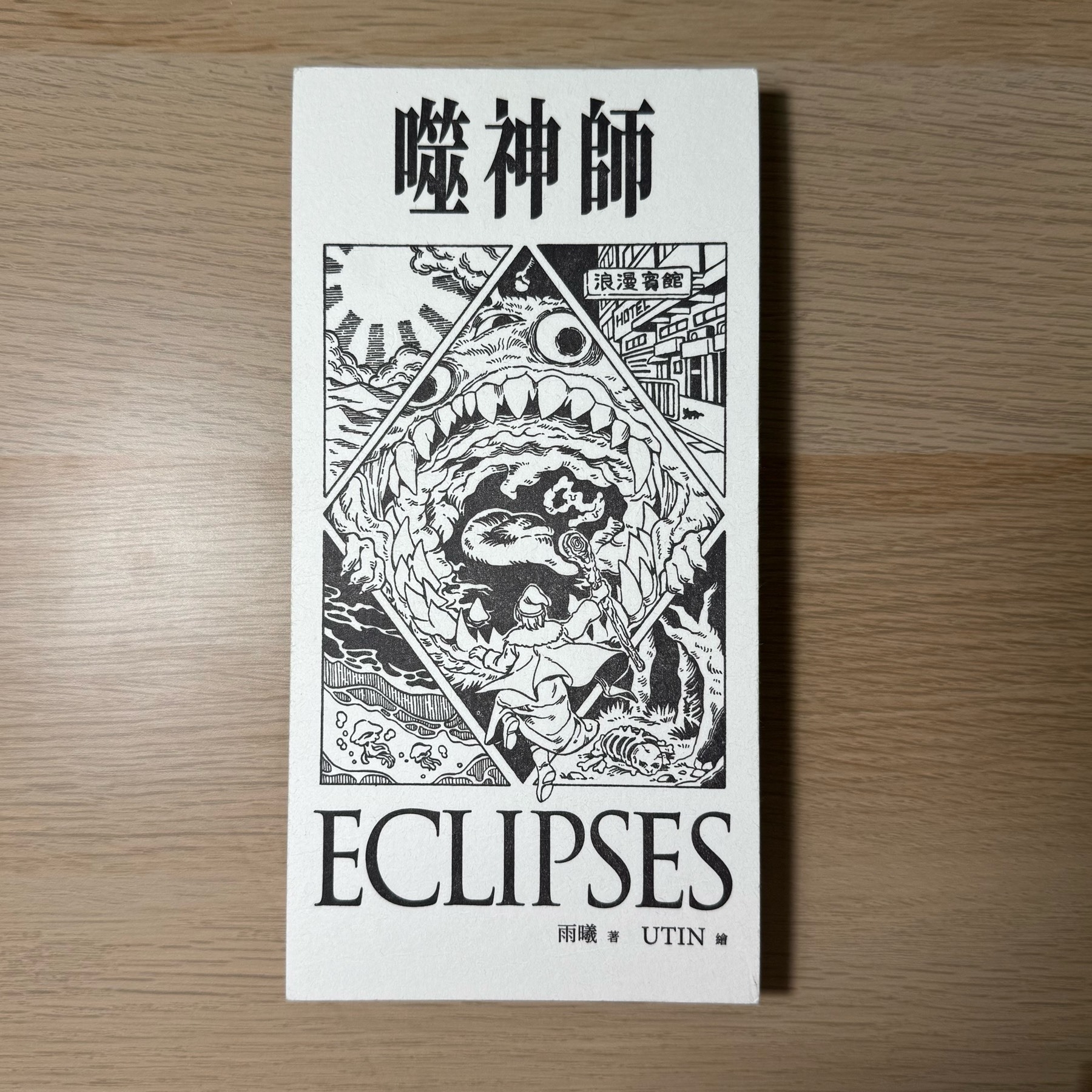

做新書就是我買書的藉口!

看到有些Meta 粉專被停權,我想推廣一下 IndieWeb 的概念(跟獨立出版的 indiepub 有一點像)。

簡單來說就是「擁有自己的網域」+「擁有自己的網站」,然後將內容發表在自己的網站上面。

我是用 micro.blog 這個服務。它可以在我發表短文之後,自動把短文也發表到 Threads,Bluesky、Mastodon 等平台。

它也支援 RSS 跟電子報訂閱,而且它電子報是自動搜集你一天的內容,或者一週、一個月的內容,變成文章彙整發出去。

這省下了我手動搜集內容成電子報的過程。我基本上就是像以前發推一樣想到就發,然後它就每天幫我整理成電子報。

如果說到加點陰鬱感的 city pop,你們會想到哪位台灣繪師啊?

與其說是「母語尷尬」,不如說是「台灣華語尷尬」。

台詞如果是台語、客語、原住民族語,幾乎都不會有這個現象。甚至純正外省腔演員講外省腔華語也不會有。

最尬的就是把外省腔台詞硬塞給本省腔演員,或甚至文藝腔、翻譯腔台詞。就是一堆現實生活中沒人在用的說話方式。

香港有「書面語」的概念,我認為台灣其實也有,只是比較隱性。我們學的「好的文字」其實跟我們自己的腔調與用法是有差距的,就算兩者都是華語也一樣。

比如說,「哪怕」就是一個我覺得很書面語的東西,很容易不小心寫出來,但實際上口語都是用「就算」吧?

更不用說某些人常常攻擊的「語言癌」,根本就是很常用的口語說法。

結果是我們在寫台詞的時候,常常寫出書面語。

「母語尷尬」到底是什麼?

文化環境基礎架構不穩的其中一點,就是「戲劇語言的缺乏」。

什麼是我所謂的戲劇語言?其實就是表達各種態度或情緒時常常會用到的說法。比如說我們對日文、英文或甚至韓文的某些句子特別熟悉——「哪嚕齁頭」、「M3」、「歐某」。在這些地方的語言,不知道是不是因為影視作品用很多的緣故,本身就有大量這樣的片語,寫劇本的時候很好用。所以當他們看自己語言的作品時,感覺十分自然。

事實上,台語也有豐富的戲劇語言,所以台語劇不是「母語尷尬」,只是偶爾有腔調錯亂問題。

華語的問題比較複雜。外省腔的戲劇語言是較完整的,比如說相聲瓦舍。但年輕一輩很少人用外省腔,硬用外省腔戲劇語言,當然聽起來尷尬。

在想短篇小說(一萬字左右的那種)能不能單獨成冊出版。

能的話那文學獎那麼多沒被集結的短篇小說是不是有一線生機了?

我是在關掉字幕看電影之後,才真的了解到什麼是「戲」。

老實說戲並不是什麼很難體會的東西。大概就跟聽音樂的時候覺得「這個歌手唱得好不好」或者「我喜不喜歡」是類似的東西。只要專心聽,或者專心看,就很容易感受得到。

但是開著字幕去看電影的時候,就好像聽音樂的時候在看歌詞本,注意力都被文字所吸走了,怎麼可能專心聽音樂呢?

況且,我們會需要理解歌詞才能判斷一首歌好不好聽嗎?我最常聽的歌,有我聽得懂的,也有我聽不懂的,並不影響我覺得這些歌好聽。

「戲」也是一樣的東西。

台詞的重要性在於導引出好的戲,而不是喧賓奪主。其實有很多時候,台詞根本不是重點,而是輔助性的存在,但字幕卻將台詞粗暴的壓過所有其它元素。

看到有人在討論為什麼不看台灣影視作品,我常常想寫原因,但寫到一半又覺得不太對。

有個東西很難言傳,是一種「文化環境」的感覺。我在英國生活的時候,你會感覺他們的文學、劇場、電影、電視、音樂等領域是一體的文化,而不是分開的文化圈。

同樣的,在消費日本作品的時候,也會感覺到小說、漫畫、動畫、電影、劇場、舞蹈、漫才、音樂等界別的綿密的互相影響。

在台灣,我是感覺不太到這種完整的「文化環境」。做為消費者而言是這樣,做為從業人員也是這樣。

一言以蔽之,就是太多東西的基本功常識不夠。我指的是「第一因」的東西,比如說戲劇的本質就是⋯要有戲,而且不讓人出戲。

關掉字幕之後,如果還可以看得入戲的話,那就是有戲。

Currently reading: 同步戰紀:失竊的原型機 by 許立衡 📚

Micro.blog 竟然抓得到我的書欸,真讚。不知道《噬神師》什麼時候才抓得到。

我錄了一個 1901 年跟現在的台北市區地圖的比對,發現很多路現在應該都還找得到啊~

(台北城的四面城牆在哪四條路上,我也是快三十歲才知道)

然後同步戰紀中的人造雨雲啊,海拔很低,可能只有幾百公尺而已。所以一些比較高的摩天大樓,很容易就會比台北盆地的人造雨雲高。

這不知道是技術限制還是人為操弄,總之這些雲就大致分隔出了上層階級與下層階級。上層的人住在雲上的高樓層,白天曬日光浴,晚上看銀河喝紅酒吃原型食物。

下層的人則是習慣穿遮雨斗篷、橡膠雨鞋,如果他們需要肉身出門的話。所以街道上的人們看起來就像是一堆鬼魂一樣,看不清面孔。

我在 SYNC(同步戰紀)裡呢,設定了台北是具備天氣操控的能力的。沒辦法控制颱風,但可以造成雲層與降雨。(人造雨雲科技在現實中也早已經被實現,只是我們還沒有去用而已)

而台北的上層階級,就把天氣控制系統設定成永遠在下雨的情況。主要是降雨具備空氣淨化的功能,又可以降低濕度,根本是城市規模的空氣清淨除濕機。

但一直下雨的缺點就是,下層人的生活會過得很痛苦。排水系統失修、地勢低窪的地區,根本是整年生活在水上。許多集合式住宅的一樓只有承重柱,反正也用不到。只有一些商圈位處高勢,又有做排水,人們才有辦法走在街道上。

反正下層人嘛,就算不滿也無力改變。久而久之就習慣了。出門麻煩就在家上 AR 跟 VR。

看到南機場/廈安站爭議,我想說我還蠻著迷於「古地名」這件事的。

部分原因是因為我小時候住台南新化,但新化人幾乎都知道新化古名是「大目降」,是西拉雅語。西拉雅語曾經死亡,但西拉雅族人與台南市原民會有努力推動復甦(我看維基百科寫的)。然後「新化」則好像是日本人取的。

看到這些古地名,我就會去想像,也不過幾百年前,這個地方上還是原住民諸族、荷蘭公司軍隊、漳泉客漢人、一些日本或東南亞海盜等,共同競逐勢力的地方。

台北盆地也一樣,有「大加蚋堡」「擺接堡」等對我來說充滿異國情調的名字。我在南部沒聽過「堡」的地名,伊能嘉矩說曾文溪以南是用「里」。但總之這些地方在幾百年前也還是漢文明與凱達格蘭文明的界面。

所以呢,我現在都不直接去推銷自己了,而是先讓大家對我跟作品的名字有印象就可以了,才會在這邊一直發廢文。

這樣也許當你走進書店看到我的《同步戰紀:失竊的原型機》的時候,就會想拿起來翻一下了吧?

(紫色書脊,應該很好找) (我前幾天還是有在書店架上看到,感謝夥伴持續上架,足感心!)

剛剛才讀到石頭書電子報關於「作者如何行銷自己」的題目。這個問題呢,我研究好幾年了,到現在還是不知道。嗯我都已經在幫別的作者做行銷了,還是不知道自己做為一個科幻小說作者到底要怎麼推廣。

更精確的說,我知道要透過 influencer 去強化自己的作品名聲,與業界夥伴互相對話創造話題,等等等等的。但我不知道要怎麼直接的去吸引讀者、跟讀者對話。

我現在甚至還是以一種「我在跟某人進行對談講座」的方式來想要講的話。但我真的就是做不到「推銷自己」這件事。

我要說什麼?「讀完《潰雪》或《神經喚術士》之後意猶未盡嗎?讀《同步戰紀:失竊的原型機》可以讓你重溫那種迂迴又裝酷的文字哦!」這樣的東西嗎?感覺蠻恥的。